쿠버네티스 운영 환경 준비 하기 - 3. load test 와 성능 개선

쿠버네티스 운영 환경의 마지막 단계는 부하테스트다. k6 test, grafana 를 활용해 부하테스트를 시각화하고 병목 구간을 식별해 RED 지표를 개선해보자.

1. 부하테스트 준비

1.1 부하테스트 툴

부하테스트 툴은 k6 를 선택했다. k6 는 스크립트 방식이라 가벼울 뿐더러 코드 기반이라 깃으로 관리도 쉽기 때문이다. 반면 비교 대상이었던 jmeter 는 1스레드 = 1Vuser 이고 코드로 관리하기가 쉽지 않다. 물론 k6 에 비해 jmeter 에서 추가적으로 지원하는 기능이 있지만 동기식 HTTP API 호출만 필요했기 때문에 간단한 k6 를 선택했다.

1.2 k6 와 influxDB, grafana

k6 에는 지표를 시각화하는 대시보드가 없기 때문에 (사실 있는데 쓸모없다.) 아래와 같이 grafana 와 연동해서 볼 수 있다.

이를 위해서 아래와 같이 docker-compose.yaml 을 구성해볼 수 있다.

services:

tempo:

image: grafana/tempo:2.8.0

container_name: tempo

command: [ "-config.file=/etc/tempo.yaml" ]

volumes:

- ./tempo/tempo.yaml:/etc/tempo.yaml

- ./data:/tmp/tempo

ports:

- "4317:4317" # otlp grpc

- "4318:4318" # otlp http

- "3200:3200" # tempo query

grafana:

image: grafana/grafana:latest

container_name: grafana

ports:

- "3000:3000"

environment:

- GF_AUTH_ANONYMOUS_ENABLED=true

- GF_AUTH_ANONYMOUS_ORG_ROLE=Admin

- GF_AUTH_BASIC_ENABLED=false

volumes:

- ./grafana/provisioning:/etc/grafana/provisioning

그리고 tempo 와 grafana 설정을 넣는다.

# grafana/provisioning/datasources.datasource.yaml

apiVersion: 1

datasources:

- name: Tempo

type: tempo

uid: tempo

access: proxy

url: http://tempo:3200 # Tempo 서버 주소

isDefault: false

jsonData:

httpMethod: GET

# tempo/tempo.yaml

storage:

trace:

backend: s3 # trace 저장소를 s3로 변경

s3:

bucket: agmo-observability-backend # S3 버킷 이름

prefix: tempo/

endpoint: s3.amazonaws.com

region: ap-northeast-2 # AWS 리전

wal:

path: /tmp/tempo/wal # Ingester의 write-ahead log (임시 저장 경로, 재시작시 안전하게 flush)

server:

http_listen_port: 3200 # Tempo HTTP API 포트 (ex: /metrics, /ready 등)

grpc_listen_port: 9095 # gRPC 포트 (querier, ingester 등 내부 컴포넌트 통신용)

distributor: # span을 수신해서 적절한 ingester로 전달

receivers:

otlp: # OpenTelemetry Protocol (OTLP) 수신 설정

protocols:

grpc:

endpoint: 0.0.0.0:4317 # gRPC OTLP endpoint (Collector, SDK에서 push할 때 사용)

http:

endpoint: 0.0.0.0:4318 # HTTP OTLP endpoint

ingester: # trace 데이터를 메모리에 저장 후 backend(local/S3 등)로 flush

lifecycler: # ingester의 등록/종료 및 ring 관리

ring: # 멀티노드 시 데이터 분산/복제를 위한 구조 (단일노드면 의미 거의 없음)

kvstore:

store: memberlist # ring metadata 저장소로 memberlist 사용 (별도 etcd/consul 불필요)

flush_all_on_shutdown: true # 종료 시 메모리에 남은 trace를 전부 backend로 flush

memberlist:

join_members: [] # memberlist 클러스터에 참여할 peer 주소 (단일 노드라 비워둠)

compactor: # 오래된 trace block들을 compact하고 retention 관리

compaction:

block_retention: 48h # trace block을 48시간 보관

querier: # trace 쿼리 실행 컴포넌트

frontend_worker:

frontend_address: 127.0.0.1:9095 # 쿼리 프론트엔드 주소 (여기서는 동일 노드 내 gRPC)

metrics_generator: # span 데이터를 바탕으로 Prometheus metrics 생성

processor:

span_metrics: # (오타: span_metrics) Span 단위로 metric 생성하는 processor 설정

intrinsic_dimensions: # 기본 dimension(라벨) 지정

service: true # 서비스 이름 라벨 추가

span_name: true # span 이름 라벨 추가

span_kind: true # client/server/producer/consumer 구분 라벨 추가

status_code: true # 성공/에러 상태 코드 라벨 추가

registry:

external_labels:

source: tempo # 생성된 metrics에 붙일 external label

storage:

path: /tmp/tempo/generator # metrics generator가 임시 데이터 저장할 로컬 경로

ring:

kvstore:

store: memberlist # 멀티노드 시 metrics generator 간 작업 분산용 ring (단일노드면 의미 없음)

traces_storage:

path: "/tmp/tempo/generator/traces" # metrics generator가 처리 중인 trace 임시 저장 경로

overrides:

metrics_generator_processors: [service-graphs, span-metrics, local-blocks]

# metrics-generator에서 활성화할 processor 목록

# service-graphs : 서비스 간 호출 관계 파악

# span-metrics : span 기반 메트릭 생성 (예: 요청 수, 지연시간)

# local-blocks : local block processor (단일노드에서 필요)

1.3 주의사항

- K6 테스트가 경량이지만 그럼에도 대량의 부하 테스트는 리소스가 많이 소모된다. 또한 influxDB 도 메모리와 디스크가 많이 필요하다. 따라서 회사 서버에 구성하는 것이 제일 좋고 여의치 않다면 로컬 머신(개인 노트북)에 구성하는 것이 리소스를 줄일 수 있다.

- k6 테스트에서 "같은 시간"에 "같은 API" 로 보내는 요청은 influxDB 에서 하나의 데이터로 취급된다. 따라서 동시에 같은 요청을 보내면 influxDB 는 1개로 취급된다. 이를 피하기 위해선 타임스탬프가 달라야 하는데 대량으로 테스트하다보면 초단위에서 소수점 6자리까지 같아지는 경우가 있다. 이러면 다른 요청이라도 influxDB 는 1개로 취급되는데, 이를 예방하기 위해 각 요청의 Tag 값으로 __VU (vuser 고유값)을 넣을 수 있다. 대신 이렇게 하면 카디널리티가 증가해 influxDB 의 크기가 커지거나 심지어 카디널리티 제한(백만개)에 걸릴 수 있다. 하지만 테스트 결과를 계속 저장할 것도 아니니 테스트 종료 후 적절히 삭제해주면 된다.

1.4 tempo 모니터링 툴 추가

현재 사용 중인 모니터링 툴은 Prometheus (노드 및 파드 매트릭), Actuator (JVM 및 커넥션 관리), Loki (로그 관리), Pyroscope (cpu 및 메모리 상세 분석), Grafana 를 사용하고 있다.

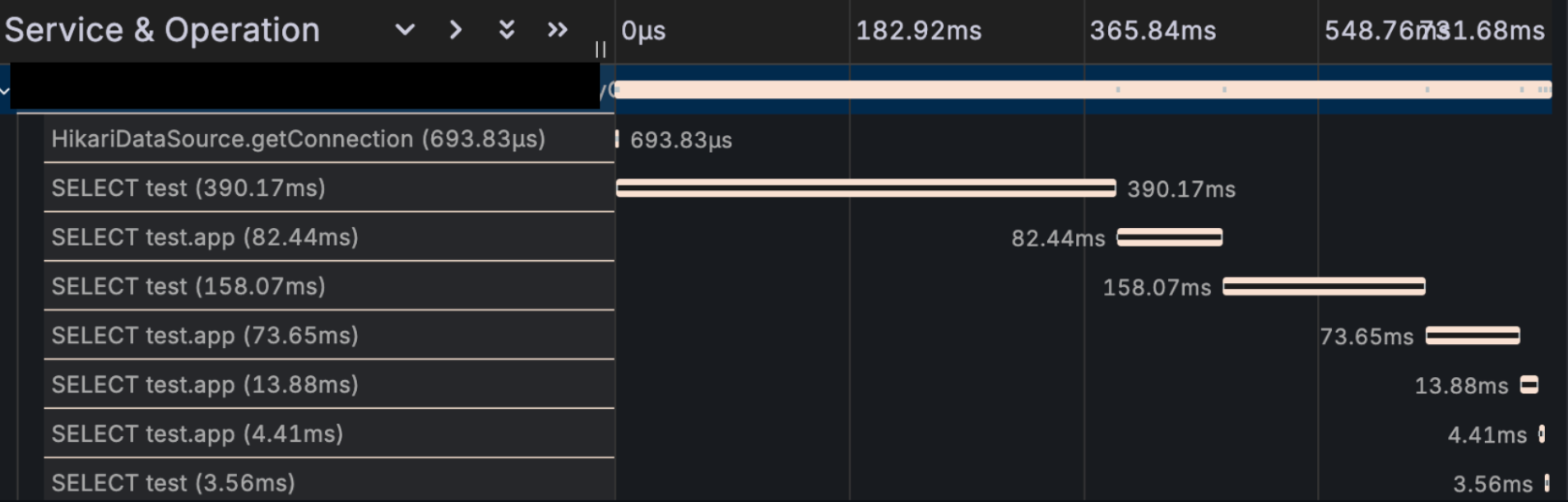

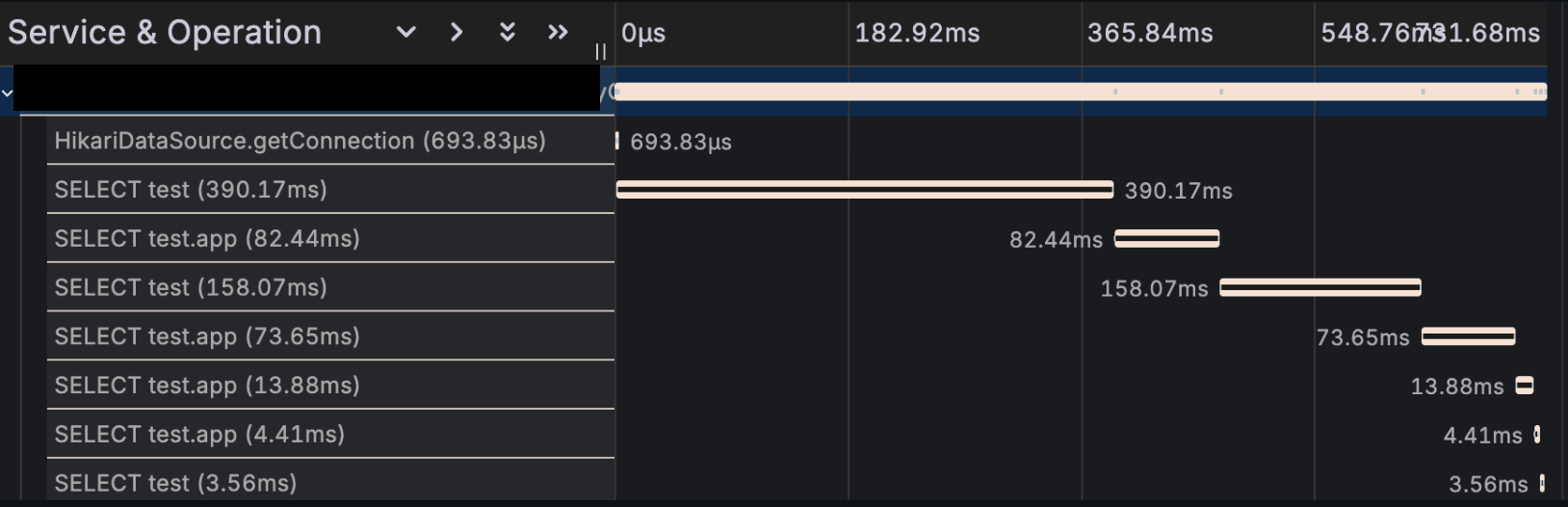

그리고 span 분석을 위해 grafana 의 Tempo 를 추가했다. response time 이 느릴 때 데이터베이스의 응답이 늦는건지, 외부 서버의 응답이 늦는건지 혹은 테스트 대상 자체가 늦는건지 쉽게 확인하기 위해서다. 아래와 같은 데이터를 보여준다.

tempo 로 span 데이터를 보내기 위해 opentelemetry 를 설정하는 것도 CPU 와 memory 를 소모하기 때문에 무조건 붙이는 건 좋지 않다.

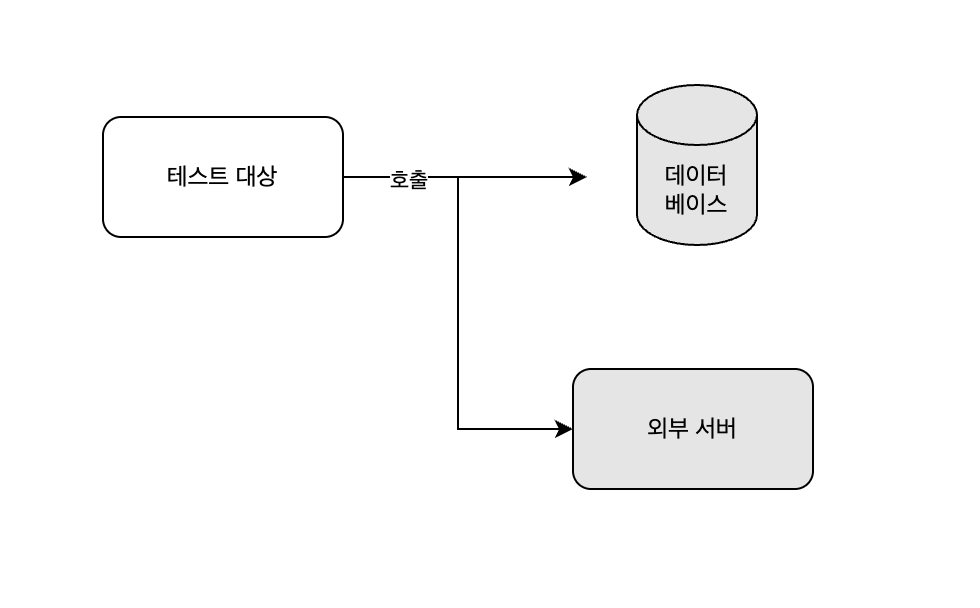

2. 부하테스트 결과 분석 및 개선

부하테스트가 원하는 RPS (또는 TPS)가 나오지 않는다면 병목을 찾고 개선해야 한다. 우선 현재 시스템 구성을 개략적으로 보면 다음과 같다.

여기서 병목 현상이 일어날 부분은 크게 4가지이다.

- 네트워크 레벨

- 테스트 대상 서버에 대한 네트워크 대역폭 부족 (로드밸런서 리소스 포함)

- 테스트 대상

- 데이터 베이스

- 외부 서버

미리 설명하자면, 비즈니스 로직이 복잡할 게 없기 때문에 주로 데이터베이스에서 병목 현상이 발생했다.

테스트 환경

현재 리소스는 다음과 같다.

- m6g.xlarge : 4 vCPU 16GiB memory

- 리소스가 많지만 모니터링 파드가 많이 띄워져있어 실제로 사용할 수 있는 cpu 는 2개, memory 는 9GiB 다.

- db.r6g.large : 2 vCPU, 16GiB memory

2.2 테스트 수행

테스트는 목적으로 분류하면 개별 테스트(개별 API 에 대한 호출)와 통합 테스트(유저 플로우 순서대로 API 호출)로 이루어졌다. 그리고 각각은 로드 테스트와 스트레스 테스트, 브레이크 포인트 테스트가 이루어졌다. 이중 개별테스트에 대한 10분 간의 로드 테스트를 예시로 분석해보겠다.

2.2.1 시나리오

- 호출 API

- 앱 첫 페이지 조회 (

GET: /apps/first-page) - 카테고리별 첫페이지 조회 (

GET: /apps/first-page/{category})

- 앱 첫 페이지 조회 (

- 방법

- RPS(초당 요청 수)를 점진적으로 증가 후 유지

- 테스트 시간 : 10분

- CPU / 메모리 / DB 부하 지표와 RED 기록

- 성공 기준

- p95 응답속도 ≤ 800ms

- 에러율 0%

2.2.2 첫번째 테스트

조건

- duration : 10분, 100 rps

결과

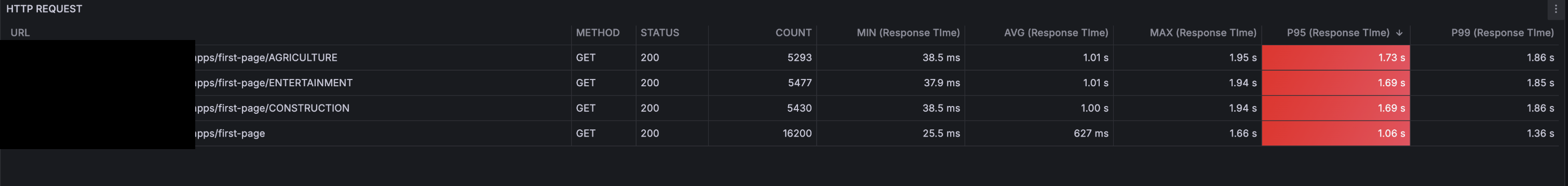

응답시간

- p95 를 기준으로 응답 시간이 1s ~ 1.7s 로 많이 늦다는 걸 알 수 있다.

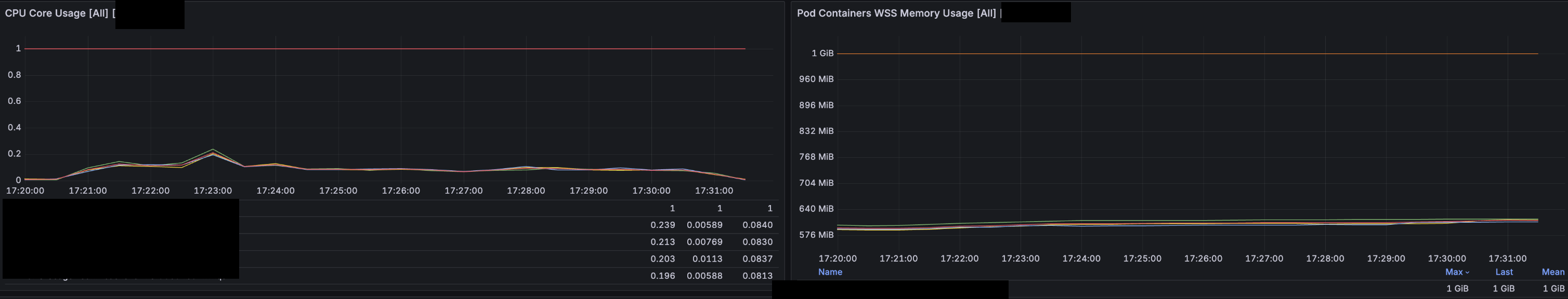

CPU, Memory

- CPU 는 평균적으로 0.2 ~ 0.25 코어정도 사용한다.(1코어 limit)

- 메모리도 500 ~ 600MiB 에서 큰 변화가 없다.

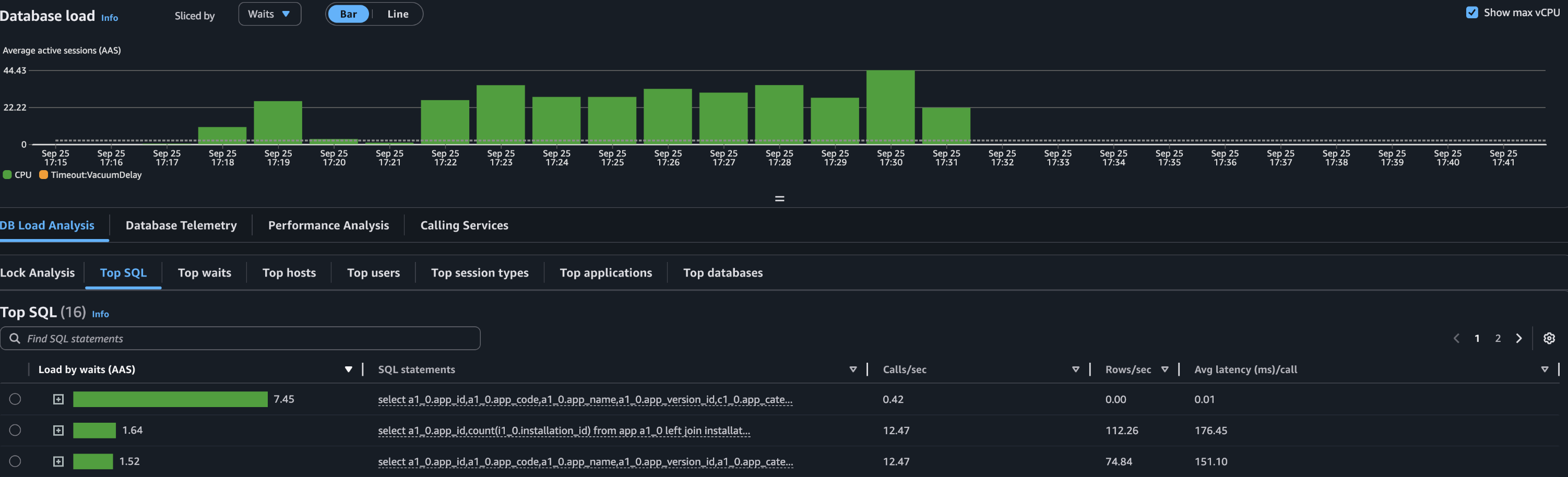

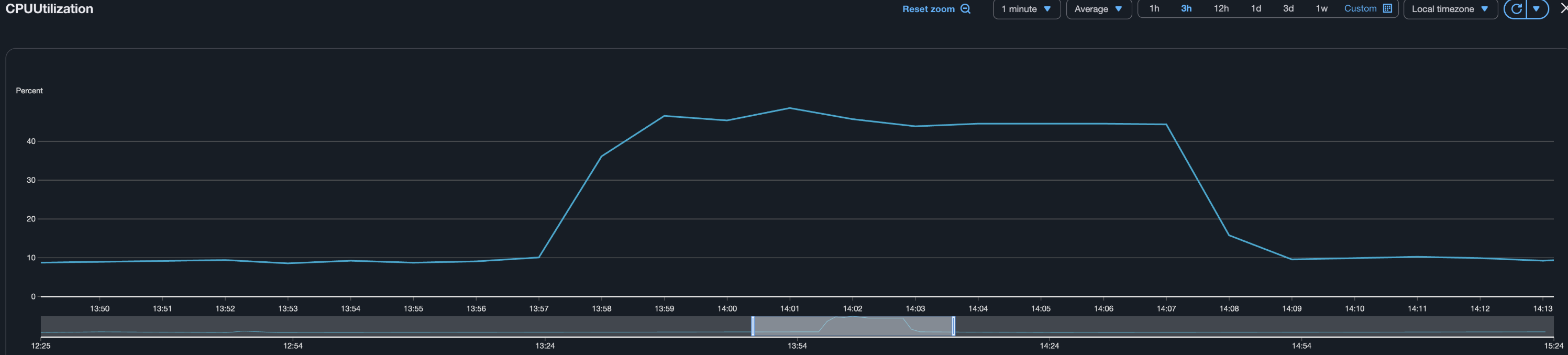

Database

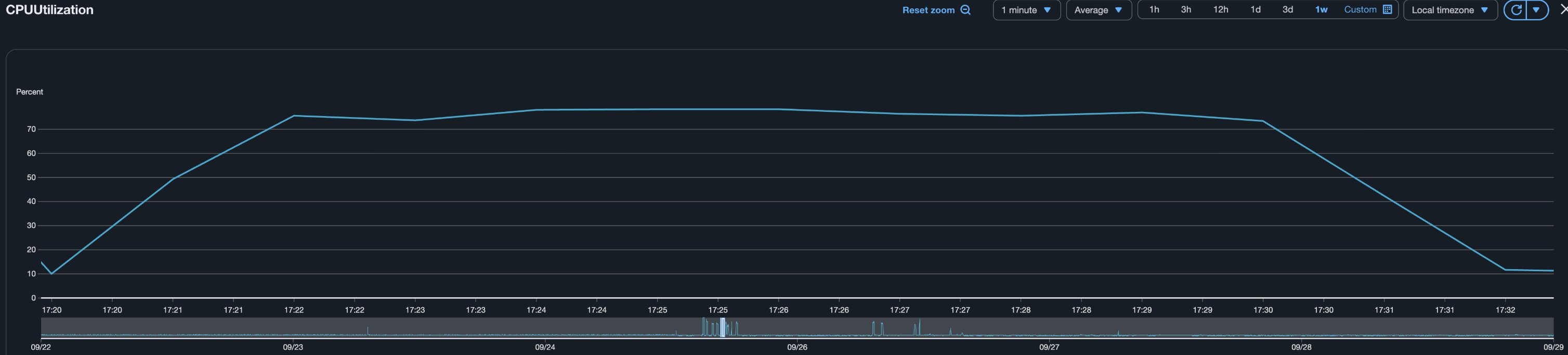

- 데이터베이스 지표는 많이 튀는데, CPU 의 78% 를 사용했다.

- 일부 쿼리가 Database 의 리소스를 많이 사용하고 있다. 해당 쿼리를 개선해야 한다.

2.2.3 첫번째 개선: Projection 활용

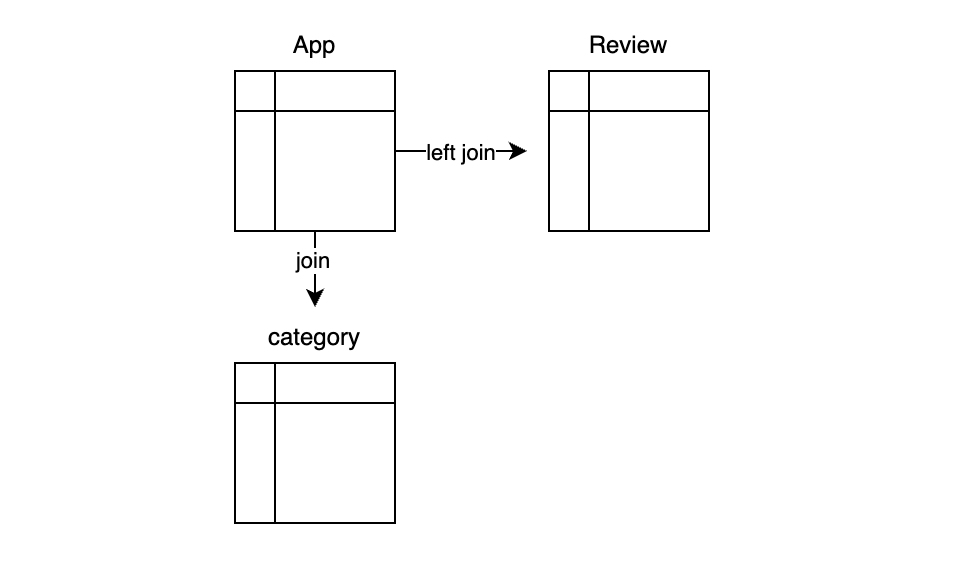

리소스를 많이 소모하는 쿼리 중 하나는 다음과 같은 테이블로 구성되고 join 된다. (이 쿼리 외에도 리소스 소모가 큰 쿼리가 1개 더 있다.)

- App : app 정보를 가지고 있다. 메인 테이블이다.

- Review : app 에 대한 별점 정보를 가지고 있다. 별점순으로 정렬할 때 필요하다. 리뷰가 없는 앱도 있기 때문에 left join 이 필요하다.

- Category : app 카테고리 정보를 가지고 있다. 카테고리별로 검색할 때 필요하다.

카테고리별로 필터링된 앱의 별점순으로 조회하는 쿼리는 2번 호출된다.

select app.app_id, avg(review.rating) as rating

from app

join category on app.category_id = category.category_id

left join review on app.app_id = review.app_id

where category.category_code = :category_code

and app.status = 'RELEASED'

group by app.app_id

order by rating desc, app.released_at desc

limit ? offset ?;

첫번째 호출에서는 rating 으로 정렬된 app_id 목록을 찾는다.

select app.*

from app

where app_id in (?, ?, ...);

두번째 호출에서는 첫번째 호출로 찾은 app_id 목록으로 where in 검색을 한다. 이렇게 하는 이유는 lazy loading 이나 매핑 등의 JPA 기능을 사용하기 위해 App 객체를 영속성 컨텍스트에 넣어서 관리하려고 했기 때문이다. API 의 Response 객체에서 category 정보를 넣기 위해서도 lazy loading 이 필요했다.

하지만 위 쿼리문에서 필요없는 필드들도 있고, 불필요한 조인도 보였기 때문에 Projection 을 사용하면서 개선하고자 생각을 했다.

Projection 사용

해당 쿼리의 결과는 List 형태의 Reponse 로 반환되는데, app 의 모든 정보가 필요하지는 았않다. 따라서 Projection 으로 필요한 정보만 가져오려고 했고 자연스럽게 영속성으로 관리하는 걸 포기했다.

따라서 위 두 쿼리가 아래와 같이 하나의 쿼리로 변경되었다.

select app.app_id, app.app_name, app.app_description, app.main_image, app.category_id avg(review.rating) as rating

from app

join category on app.category_id = category.category_id

left join review on app.app_id = review.app_id

where category.category_code = :category_code

and app.status = 'RELEASED'

group by app.app_id

order by rating desc, app.released_at desc

limit ? offset ?;

이 쿼리를 위해서 다음과 같은 Projection 을 정의하고 사용했다.

class AppData @QueryProjection constructor(

val appId: Long,

val appName: String,

val description: String,

val mainImage: String,

val categoryId: Long,

)

하지만 이렇게 하면 app 과 매핑된 category 가 response 로 변환될 때 자동으로 lazy loading 이 되지 않는다. 내가 필요한 Reponse 는 아래와 같았다.

data class AppListResponse( //전체 리스트 및 페이지 정보

val apps: List<AppResponse>

val pageInfo: PageInfo

)

data class AppResponse( //리스트 내 개별적인 AppResponse

val appId: Long,

val appName: String,

val description: String,

val mainImage: String,

val category: CategoryResponse, //이 정보를 원래는 app.category 의 lazy loading 으로 가져왔으나, AppData 를 사용하면서 불가능해졌다.

)

data class CategoryResponse(

val categoryId: Long,

val categoryCode: String,

val categoryIcon: String,

)

따라서 AppResponse 를 반환하기 위해선 app 의 categoryId 로 카테고리 전체 정보를 조회하는 동작이 추가로 필요했다.

나는 이를 해결하기 위해 CategoryService 를 만들고 애플리케이션 생성 시 init 블럭을 통해 category 정보를 메모리(hash)에 넣었다. 그리고 필요 시 해당 메모리를 조회했다. 이렇게 판단한 이유는 category 테이블의 row 수가 3개에 불과하고 수정이 극히 적기 때문이다. 다만 데이터를 모델링할 때 category 에도 여러 정보가 포함될 수 있고, 동적으로 수정이 편하게 하려고 Enum 이 아닌 DB 테이블로 관리하고 있었다.

따라서 아래와 같은 클래스를 만들어서 활용한다.

class CategoryService(

private val categoryRepository: CategoryRepository,

) {

private val categoryCache: HashMap<Long, Category> = HashMap()

init {

//스프링 빈 init 시 DB 에 있는 정보를 categoryCache 에 넣기

categoryRepository.findAll().forEach { categoryCache[it.categoryId!!] = it }

}

//카테고리 가져오기

fun getCategory(categoryId: Long): Category {

return CategoryCache[categoryId] ?: throw CategoryNotFoundException()

}

}

최초 로딩 시 categoryRepository 에서 모든 카테고리를 HashMap 에 넣는다. 그리고 category 정보가 필요하면 DB 가 아니라 hashmap 에서 가져온다.

다음을 고려해야 한다.

- n 분마다 DB 업데이트

- 캐시에서 notFound 이면 에러를 반환하는 게 아니라 DB 조회 후 있으면 캐시에 저장하고 반환, 없으면 에러 반환

2.2.4 두번째 테스트

조건

- duration : 10분, 150 rps

결과

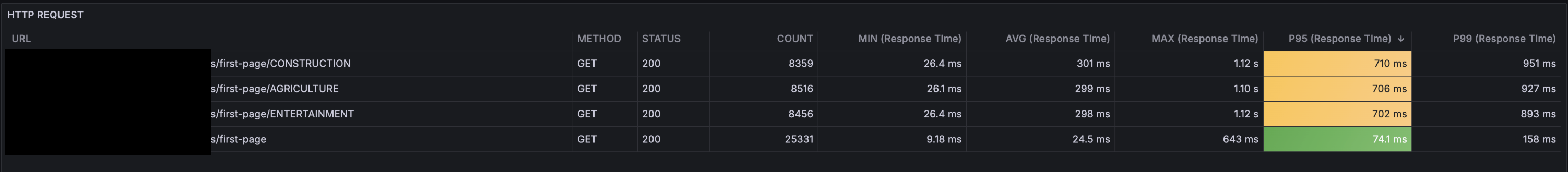

응답시간

- p95 를 기준으로 응답 시간이 700ms ~ 710ms 로 상당히 개선되었다.

CPU, Memory

- CPU 는 평균적으로 0.3 코어정도 사용

- 메모리는 마찬가지로 500 ~ 600MiB 에서 큰 변화가 없다.

Database

- 데이터베이스 지표가 개선되었다. 약 46% 를 사용한다.

Span

이번엔 tempo 로 수집한 Span 데이터를 살펴보자

하나씩 설명하긴 힘들지만, 긴 쿼리가 2개정도 보인다. 해당 쿼리는 "별점순"조회와 "다운로드순" 조회다. 첫페이지 조회에서는 여러 순서(별점순, 다운로드순, 최신순, 최신 업데이트 순 등)으로 보여주기 때문에 하나의 요청에 여러 쿼리가 나갈 수밖에 없다. 그 중 별점순과 다운로드순은 각각 Review 와 Download 테이블과 조인해야 하기 때문에 더 오랜 시간이 걸린다.

따라서 해당 쿼리를 해결해야 한다.

2.2.5 두번째 개선: MATERIALIZED VIEW 테이블 활용

나는 MATERIALIZED VIEW 를 활용해 주기적으로 별점순, 다운로드순 결과를 캐싱했다.

MATERIALIZED VIEW 는 쿼리 결과를 실제 테이블처럼 다룰 수 있게 해주는 객체다. 조회할 때는 원본 테이블을 보지 않고, materialized view 에서 저장된 데이터를 바로 읽는다. 다만 원본 데이터가 변경돼도 자동 갱신되지는 않기 때문에 cron job 이 필요하다.

예를 들어 App 의 review rating 을 1분마다 캐싱하려면 다음과 같이 사용한다.

CREATE MATERIALIZED VIEW app_avg_rating AS

SELECT app.app_id, AVG(rating) AS avg_rating, app.app_name, app.app_description, app.main_image, app.category_id

FROM app_review

GROUP BY app_id;

-- pg_cron 확장 설치

CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pg_cron;

-- 1분마다 refresh

SELECT cron.schedule('refresh_app_avg_rating', '*/1 * * * *', $$

REFRESH MATERIALIZED VIEW CONCURRENTLY app_avg_rating;

$$);

그리고 cron 으로 1분마다 뷰를 리프레시하도록 등록한다.

이렇게 하면 요청 시마다 app 과 review 를 조인해서 결과를 만드는 것이 아니라, app_avg_rating 테이블만 조회해서 정렬하면 되기 때문에 DB 부하가 줄어든다.

2.2.6 세번째 테스트

조건

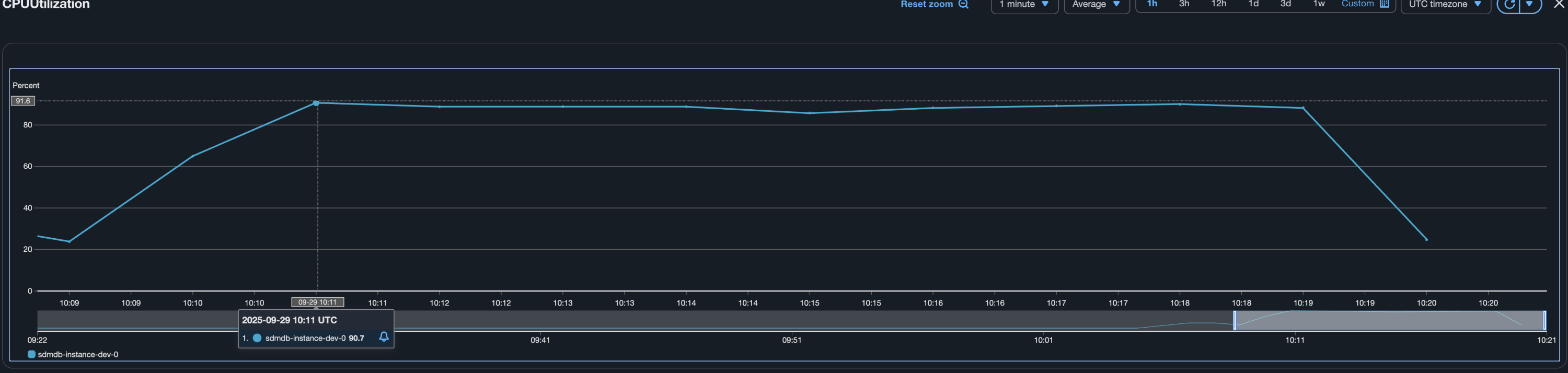

RPS 를 늘려서 테스트한다.

- duration : 10분, 400 rps

결과

응답시간

- (첫 테스트보다 4배많은) 400RPS 임에도 p95 를 기준으로 응답 시간이 750ms ~ 760ms 로 상당히 개선되었다.

Database

- 데이터베이스는 CPU 를 90% 이상 소모했다. 현재의 개선사항으로는 400 RPS 가 최선으로 보이며, 또 다시 데이터베이스가 다음 단계의 병목으로 보인다.

마치며

- 리소스 추가 없이 100 RPS 에서 400 RPS 로 개선했다.

- 캐싱을 사용하지 않은 이유는 "추가적인 리소스없이" 개선하려고 했기 때문이다. 이번 테스트 간 나의 개선 순서는,

- 비즈니스 로직 개선, 쿼리 개선 -> 캐시 사용 -> 리소스 추가 -> 아키텍처 변경이다.

- 리팩토링에서 테스트가 중요하다고 느꼈다. 쿼리를 개선하면서 테스트를 깨트린 적이 여러 번 있었는데 테스트가 없었다면 배포하고 나서야 알 오류들이었다.